промокод яндекс маркет на первый заказ 1000 — Полный список промокодов для магазина Яндекс Маркет. Выбирайте купон для Market.yandex.ru и получайте скидку на свой заказ!

1001 ЗАПОНКА

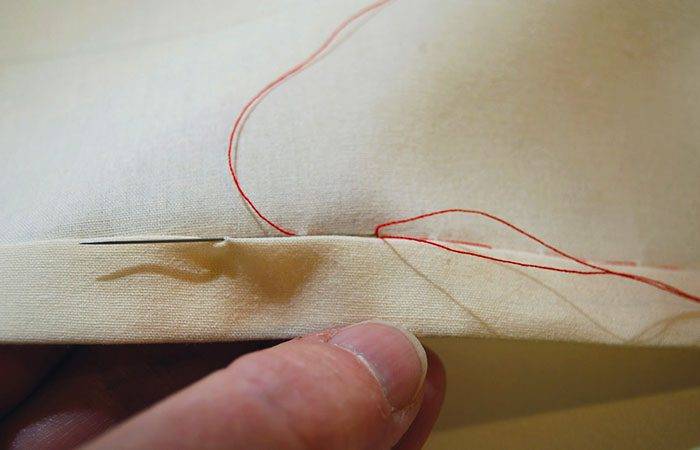

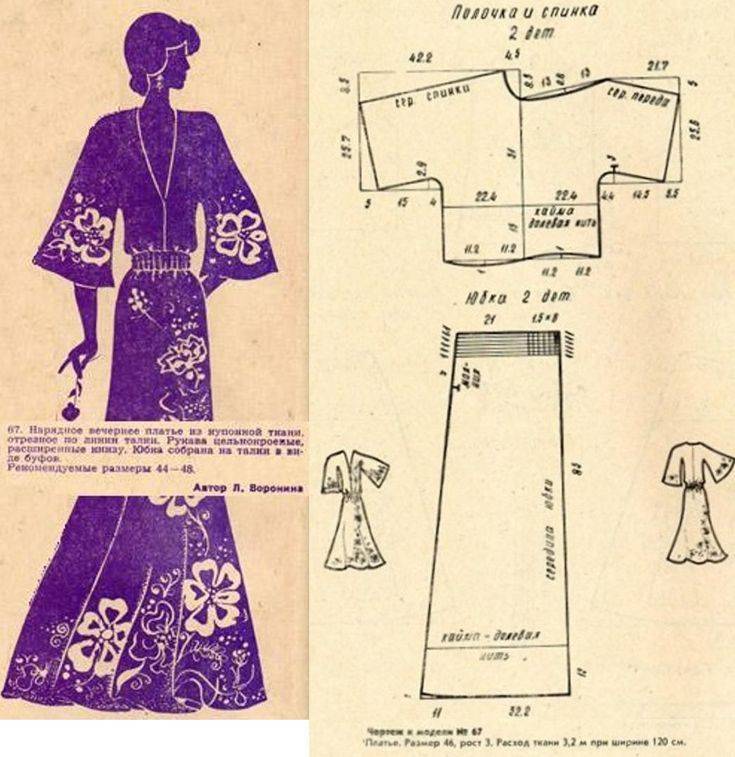

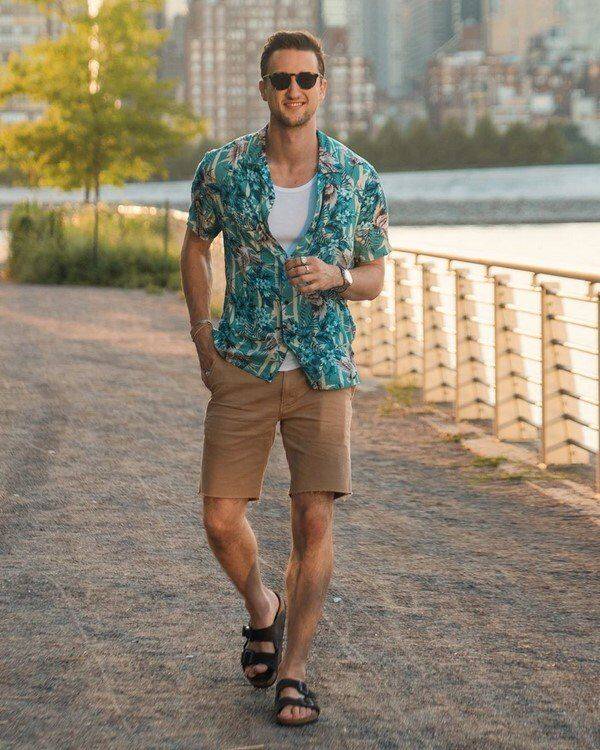

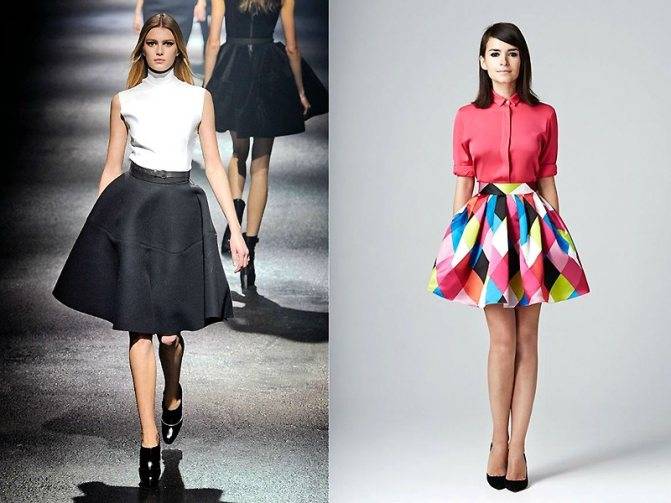

Онлайн портал про швейную работу, выкройки, подбор тканей, обработку краев и выбор одежды.